28 июля 2014 года ЦБ повысил ключевую ставку с 7,5 до 8% годовых, обосновывая это повышением уровня инфляции. Принесёт ли это пользу экономике России или, напротив, ухудшит и без того сложную ситуацию?

Режим экономических санкций в отношении России в новой истории действует с 1991 года, а если копнуть глубже, то с 1956 года, когда Н.С. Хрущёв ликвидировал рынок СССР. В одной статье невозможно осветить всю необходимую фактологию, поэтому укажем только на ключевые моменты и дадим ссылки на другие материалы, подробно освещающие те или иные моменты.

Зададимся такими вопросами: Что первично — инфляция или кредитные ставки? Как можно банкротить страны посредством управления кредитными ставками? В чьих интересах ЦБ повысил введёную им же недавно ключевую ставку? Что нас ждёт после этого?

ЧТО ПЕРВИЧНО: ЯЙЦО ИЛИ КУРИЦА?

Если спросить экономиста о том, что является причиной, а что следствием: инфляция или проценты по кредитам, — то он уверенно ответит, что ссудный процент сдерживает инфляцию и даже расскажет вам что-то вроде такого объяснения действия экономики:

Если Центральный банк уменьшает процент ставки, это означает, что проценты по кредитам также уменьшаться, то есть для конечного потребителя кредиты становятся дешевле. Это действие приведёт к увеличению спроса на кредиты и количеству выданных кредитов, к повышению денежных средств в обращении и, соответственно, к большему потреблению товаров и услуг в стране. В то же время, предложение денежных средств по более низкой цене приведет к обесцениванию национальной валюты по сравнению с другими валютами. Делаем вывод, что понижение процентной ставки в определённом государстве негативно влияет на его национальную валюту (понижает её стоимость) http://micextrader.ru/teoriya/inflyaciya-i-procentnye-stavki.html.

Однако такие воззрения — следствие неадекватности экономического образования, представляющего банки, как коммерческие фирмы, «продающие» кредиты по определённой «цене» (ссудному проценту), утверждающего, что банки аналогичны предпринимателям, производящим реальный продукт. Это ярко иллюстрирует непонимание макроэкономических процессов и роли банковской системы в них.

Кредитование под процент — неизбежный системный генератор инфляции, что можно показать на следующем примере.

Допустим, в сферу производства выдана кредитная ссуда K. Физически это означает, что предприятия получили в своё распоряжение некоторую номинальную сумму денег, которую они в ходе своей деятельности начинают тратить. Далее эта ссуда через зарплату наёмного персонала и доходы предпринимателей начинает перетекать в сферу потребления — приобретения товаров и услуг.

Пусть скорость этого перетекания описывается некоторой функцией U(t), таким образом, что при полном перетекании всей ссуды в сферу потребления будет выполняться равенство

∫U(t)dt = K

т.е. функция U опишет полностью перетекание всей суммы ссуды за определённое изменение (difference) времени dt.

т.е. функция U опишет полностью перетекание всей суммы ссуды за определённое изменение (difference) времени dt.

Если ссуда выдана под процент, то директораты производств будут заявлять стоимость произведённой ими продукции, исходя из необходимости возврата бόльшей суммы:

K% = K+Δ > K (1)

Другими словами, стоимость возврата процентов по кредиту изначально закладывается в себестоимость произведённых товаров.

Политика изменения во времени этого увеличения себестоимости находится под властью директоратов производств и описывается функцией W(t) таким образом, что на момент полного погашения кредитной ссуды T будет выполняться условие

∫W(t)dt = K%

т.е. полная себестоимость товара должна покрыть и взятую ссуду и проценты по ней.

Во введённых обозначениях очевидно, что для какого-то достаточно продолжительного промежутка времени T →∞ будут выполняться соотношения:

∫U(t) dt ≤ K (2)

∫W(t)dt ≥ K% (3)

И, принимая во внимание (1), получим соотношение:

∫U(t) dt < ∫W(t)dt (4)

В обоих частях выражения (4) фактически выражена:

В левой части: скорость роста доходов населения

В правой части: скорость роста цен на продукцию

— и то и другое — в части, обусловленной фактом выдачи в сферу производства кредитной ссуды К%.

Таким образом, выражение (4) позволяет сформулировать главный вывод:

Если в основе существования экономики лежит механизм кредитования под процент, то в такой экономике:

математически неизбежна непрерывная инфляция тем бόльшая, чем выше ставка ссудного процента;

скорость роста цен на товары конечного потребления всегда будет выше скорости роста доходов населения, которое занято в сфере производства, т.е. никакие «индексации» в принципе не могут скомпенсировать этот системный порок.

скорость роста цен на товары конечного потребления всегда будет выше скорости роста доходов населения, которое занято в сфере производства, т.е. никакие «индексации» в принципе не могут скомпенсировать этот системный порок.

Соотношение (4) даёт понимание того факта, что в рассматриваемой экономической системе будет систематически возникать нехватка средств платежа, что при достижении определённых порогов будет приводить к системным кризисам. Т.е. ссудный процент, создавая хронический дефицит денег в обращении, в реальности уничтожает платёжеспособный спрос и экономическую активность населения и предпринимателей.

Если хронический дефицит средств платежа, находящихся в обращении, компенсировать дополнительной эмиссией, как это исторически реально и делается, то системный кризис возможно перенести в будущее (но не избежать вследствие экспоненциального характера накапливающегося в системе долга, так американцы «откладывают» кризис для своих потомков), однако при этом неизбежно будет возникать всё возрастающая инфляция.

Можно выразиться и по-другому: механизм кредитования под процент, подобно наркотику, стимулирует некоторые положительные процессы в настоящем (увеличение текущей экономической активности, вызванное получением кредитной ссуды), однако делает это за счёт нанесения неприемлемого системного вреда в будущем (неизбежный системный кризис неплатежей, обесценение сбережений, в т.ч. пенсионных вследствие инфляции, невозможность долгосрочного планирования и т.п.).

КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ?

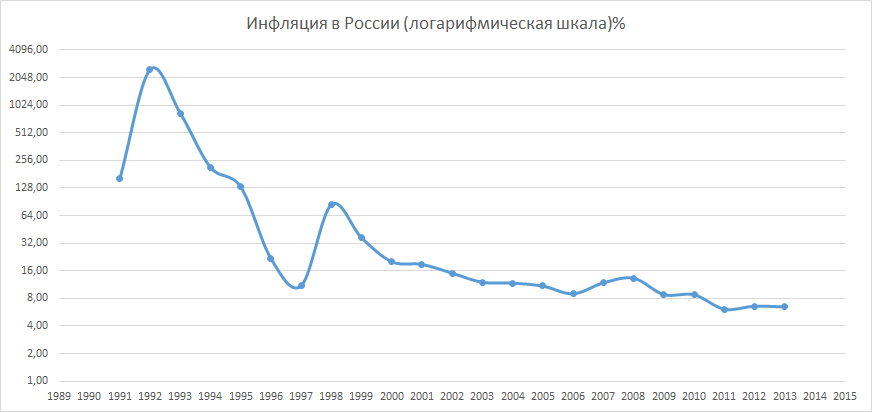

Сегодня мы можем заглянуть в прошлое и увидеть в экономике России взаимосвязь между инфляцией и ставками ссудного процента. Соотнесём друг с другом два графика.

Ставки рефинансирования ЦБ России:

Ставка рефинансирования в России менялась в широких пределах: в начале 90-х она стабильно держалась выше 50%, большую часть периода 1992-1997 находилась за отметкой 100%, достигнув максимума 210% в конце 1993 года. Именно этот период характеризуется наиболее интенсивным выведением ресурсов страны в Западные страны.

Алгоритм довольно прост — ресурсы перетекают из стран с высокой ставкой по кредитам в страны с низкой ставкой, поскольку «на Родине» кредиты дорогие, предприниматели кредитуются в других странах, зачастую под залог реальных активов, производственных мощностей, ресурсов, которые в случае невозможности выплаты долга переходят к кредитору. А в условиях действия постоянно высокой инфляции все активы обесцениваются, разоряя дельцов и облегчая задачу скупки мощностей зарубежными «партнёрами».

В 1998 году мы наблюдаем второй виток как повышения ставки, так и повышения инфляции. И этот период более показателен с точки зрения выявления причинно-следственных связей между ссудным процентом и инфляцией, чем период 1992-1997 годов, когда во многом высокая инфляция была следствием накопленных ещё советской властью диспропорций между накоплениями граждан и товарно-денежным оборотом.

К ЧЕМУ ГОТОВИТСЯ ЦЕНТРОБАНК?

Ранее мы писали о том, что ЦБ провёл, по сути, боевую спецоперацию в экономике России и подробно рассмотрели влияние ссудного процента на народное хозяйство (Об этом «Повышение ставок ЦБ — боевая экономическая операция против экономики России в битве за Украину»http://inance.ru/2014/03/boevaya-econom-oper/).

13 сентября 2013 года Совет директоров Центрального банка на состоявшемся заседании ввёл новое понятие «ключевая ставка» — это ставка недельного РЕПО (тогда она составила 5,5% годовых), которая считается теперь основным индикатором денежного рынка. Ставка рефинансирования (8,25%) осталась, но, по словам экспертов ЦБ, играет второстепенную роль. Таким образом ещё в сентябре 2013 ЦБ де-юре вывел управление экономикой России в целом из под действия ряда законов, в том числе федеральных.

Так как управление ставками кредитования — это один из макроэкономических регуляторов экономики в целом, создающий тот или иной «финансовый климат» в регионе, поэтому стало совершенно очевидно для чего было нужно вводить эту новую ставку. Теперь у ЦБ есть возможность, сохраняя неизменной регулируемую законодательством РФ ставку рефинансирования, беспрепятственно менять по своему усмотрению «финансовый климат» в стране.

И судя по всему нынешнее планомерное повышение ключевой ставки с 5,5% в сентябре 2013 года до 8% в июле 2014 — это была не только подготовка к «Битве за Украину», но и подготовка к «Жаркой осени 2014», ведь раскручивающийся маховик инфляции, которая выше официальной на порядок («Кто скрывает от россиян реальную инфляцию?» http://mirnov.ru/arhiv/mn895/mn/10-1.php), ударит сильнее всего по наиболее бедным слоям населения, не зря её у нас называют ещё «налогом на бедность». А недовольных людей легче «раскачать», легче вывести на улицы, легче внушить «нужные» мысли…

Неужели ЦБ готовится к осени? И в связи с этим интересен другой вопрос:

Какие действия руководства страны нас ждут осенью?

А реакция последует, будьте уверены.

ПОСЛЕСЛОВИЕ:

Минэкономики уже отреагировал на это повышение: министр Алексей Улюкаев обратился к премьер-министру и президенту с предложением создать «специальный механизм» определения целей по инфляции, которыми руководствуется ЦБ, с участием его ведомства и Минфина.

Комментариев нет:

Отправить комментарий